「日商簿記3級なんて簡単だよ」

「誰でも受かる試験」

日商簿記3級について調べると、このようなコメントが飛び交っています。

でも、本当に簡単なのでしょうか?

人によっては何度も受験して落ちてしまうという話も聞きます。

この記事では簿記の最上位資格である日商簿記1級を所持している筆者が、

実際のところはどうなのかを解説していきます。

この記事の結論・・・

日商簿記3級は簡単って嘘です。

日商簿記3級はきちんと勉強しないと受からない

日商簿記3級が簡単って嘘?

簿記を勉強して日商簿記3級を目指そうとしているんだけど・・・。日商簿記3級って難しいの?

近年は試験自体が難化してて、きちんと勉強しないと合格できません。

会計系の資格の中でも受験者数が多いとされる日商簿記3級。

この資格試験は果たして簡単に合格できる試験なのでしょうか?

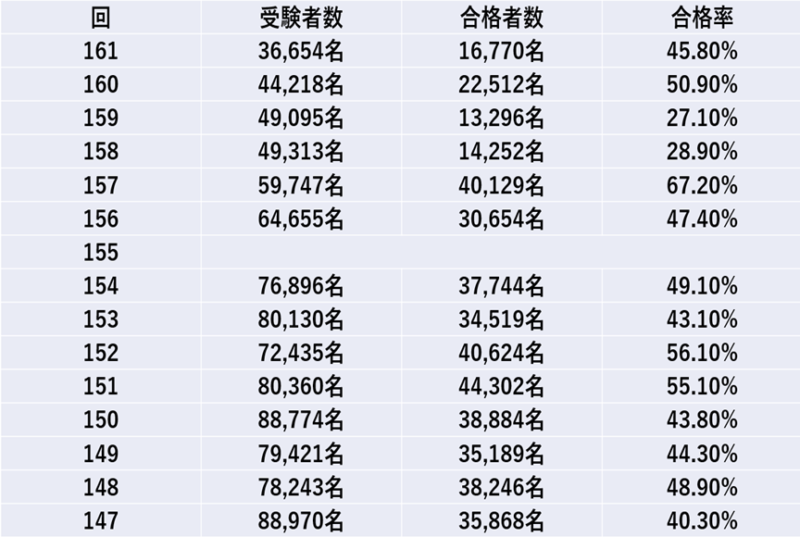

日商簿記3級が簡単って嘘?①日商簿記3級の合格率

まずは日商簿記3級の合格率を確認してみましょう。

158回、159回は異例でしたが、

概ね50%程度の合格率で推移しています。

つまり、単純に2人に1人が落ちてしまっている試験ということです。

半分落ちてしまうのですから、ちゃんと勉強しないと当然合格は難しいですよね。

また、簿記試験は相対評価ではなく絶対評価で、あらかじめ何人合格させるという試験ではなく

100点中70点を突破できれば全員合格できるというものです。

合格レベルに到達しなければ容赦なく不合格になってしまうわけです。

日商簿記3級が簡単って嘘?②簿記3級は言われている程簡単な資格ではない

「日商簿記3級は簡単」と2ちゃんねる(5ちゃんねる)やSNSで良く話題に上がっていますが、

そこまで簡単な資格ではありません。

それは上で解説した合格率からも明らかだと思います。

ただ、「自信がなくなってきた」と思う必要もありません。

なぜかというと、

資格試験の受験者の中には「記念」で試験を受けたという記念受験組みも一定数いるからです。

記念受験の人はどの資格試験でもいますが、日商簿記3級でもおそらくいるでしょう。

そのことを考えると、しっかり勉強した人を母数とした場合の合格率はもう少し上がると思われます。

とは言っても、やはり勉強をしないで合格できる程甘くはありません。

決して、受かって当然の試験ではないのです。

日商簿記3級が簡単って嘘?③会計士や税理士を目指す人が受ける最初の試験

私もそうでしたが、日商簿記3級という試験は会計士や税理士を目標にしている人たちや現職経理の仕事をしている人も大勢受験します。かなり会計知識のある人たちですね。

そのため、3級を受験しつつ既に1級の勉強をしている人や、3級と2級を同時に受験する人(3級が午前、2級が午後)からすると簡単に感じるのではないでしょうか。

まったくの会計初学者が受験すると、今まで生きてきた中で聞いたことがない名前などが出てきますからイメージがしにくく苦労するはずです。

日商簿記3級が簡単って嘘?④第158回から試験時間と出題数が変更された

日商簿記3級は、2021年6月に施行された第158回から出題問題数と試験時間に変更がありました。

・出題数:5問⇒3題以内

・試験時間:120分⇒60分

これまでは5問の出題で120分でした。

しかし3題以内で60分に変更されたことで、やや時間がタイトになったと思います。

また、さらに厄介なことは「出題数が少ない割に勉強範囲が広い」ということです。

まんべんなく試験範囲を勉強しなければ点を落としてしまう単元が出てしまいます。

日商簿記3級が簡単って嘘?⑤実務重視の傾向

最近の日商簿記検定は、実務重視の傾向が強まっています。

つまり、過去問や予備校の予想問題がそのまま出ることはなくなってきています。

一昔前までは過去問から同じような問題が出題されていたのですが、

近年はそうではなくなってきているのです。

以前は通用した「問題と答えを丸ごと覚える」という勉強方法ですと合格は難しいと思われます。

仕訳などの理屈を理解し、試験範囲をまんべんなく勉強していかなければ通用しないでしょう。

日商簿記3級はなぜ簡単ではないと感じるのか

日商簿記3級は決して簡単な試験ではないんだね。簡単ではない理由ってどんなところにあるの?

今まで会計を勉強したことがない人にとっては難しいんじゃないかしら。

合格率や近年の傾向から難化してきていると思われている日商簿記3級。

決して簡単ではないということは上の解説でわかったかと思います。

では、なぜ簡単ではないと感じてしまうのでしょうか?

日商簿記3級に出てくる単語や内容が聞き慣れていないため理解できない

日商簿記3級に出てくる単語は普段の生活で聞き慣れない言葉ばかりです。

例えば・・・

「売掛金」

「買掛金」

「減価償却累計額」

「減価償却費」

「法定福利費」

など、一回聞いただけではイメージしにくい単語群が多いのです。

ただ、これらの単語(勘定科目)を見て、この単語はこのような意味というように

説明できなければ合格は難しいでしょう。

「売掛金」であれば、今後回収できる債権など、単語がどういう性質を持つかを理解することは簿記の勉強をするにあたり重要です。

むしろ、それが説明できないと仕訳問題に対応できないと思います。

対策①:図が豊富で丁寧に解説している教材を使おう

聞き慣れない単語やイメージしにくい内容だとすれば、

図が多く丁寧に解説している教材を使うべきです。

しかし、簿記3級の教材は色々な会社が出版していてどれが良いか迷うと思います。

そこで、3級・2級と独学で合格した筆者がオススメする教材を紹介します。

基本的にはTACやLEC、大原など大手が出している教材がわかりやすいです。

*2022年度の日商簿記3級試験から「収益認識に関する会計基準」が反映されます。これから学習を始める方・試験範囲変更の理解に不安のある方は、新傾向に対応した2022年度版の教材を使うほうが良いでしょう

中でも最もオススメなのが・・・

TAC出版「スッキリわかる 日商簿記3級 13版」です。

日商簿記3級の教材の中でも最も売れている書籍です。

私も目を通しましたが、初学者でもとてもわかりやすい解説をしてます。

また、イラストも豊富で文字だけツラツラ書いてある書籍よりも理解しやすいです。

イラストのおかげで聞き慣れない単語のイメージもし易いようになってます。

3級の内容だけであれば、この1冊だけでも十分な印象ですが、

ここ最近の本試験の傾向から考えるとインプットだけでは心許ないです。

アウトプットもする必要を感じます。

アウトプット用としては・・・

こちらもTAC出版「2022年度版 スッキリうかる日商簿記3級本試験予想問題集」です。

私はTACの回し者ではありませんが、大手だけあってやはりTACのテキスト類は解説が丁寧でわかりやすいです。

特に問題集においては、問題を解いて間違えた箇所の復習が必要になります。

その際、解説がわかりやすくないと効果的な学習になりません。

また、14回分も試験問題を模した問題を解くことができます。

今回紹介した書籍で勉強し、解説を理解すれば3級合格に近づくでしょう。

対策②:会計用語はイメージで理解しよう

上でも解説しましたが、会計用語は難解です。

普段聞き慣れていないため仕方ない部分もありますが、

難しい漢字の単語も多いです。

そのような単語が本番の試験に出てくると

「見たことない」「なんだったっけ」とパニックになり

頭が真っ白になってしまうことがあるのです。

そのようなことを防ぐためには、

会計用語をイメージで理解することが重要です。

例えば「売掛金」であれば「友達に貸した金」をイメージしたり、

「買掛金」であれば「借金返済」を思い浮かべたりします。

よりわかりやすいイメージを持つと難しい単語も簡単に思えてくるものです。

試験で出題される総合問題が難しい

日商簿記3級では総合問題が出題されます。総合問題は精算表作成であり、

そして精算表作成には決算整理仕訳が含まれてきます。

決算整理仕訳とは・・・

- 売上原価の計算

- 減価償却費の計上

- 貸倒引当金の設定

- 経過勘定(未収・未払・前受・前払)の処理

- 未処理事項の修正

- 誤処理の修正

これらを含みます。

これらは日商簿記3級の勉強範囲内に含まれており、

単元毎に勉強していく部分です。

これら一つ一つは特別難しい内容ではありませんが、

一つの問題に同時に含まれてくると難しく感じてしまいます。

ですが結局、各項目はそれぞれ独立して出題されますから、

一つ一つ別個に解いていけば問題ありません。

精算表は決算整理仕訳がキモであり、決算整理仕訳ができれば、あとは機械的に転記していくだけで完成するようになっています。

つまり、すべては決算整理ができるかどうかにかかっているということです。

でも「その決算整理仕訳が難しいんだよ」と思っている人もいるかもしれません。

大丈夫です。決算整理仕訳はマスターできます。

対策:過去問題を最低5回以上解く

仕訳問題や特に決算整理問題で言えることですが、

過去問題を最低5回は解きましょう。

まったく同じ問題が出題されることはありませんが、

似たようなパターンの問題は過去に何度も出題されています。

その出題パターンを覚えることが重要です。

決算整理の出題パターンは限られています。

バリエーションは多くないので5回くらい繰り返している内に覚えていけます。

何度も問題集を解いて決算整理の問題に慣れていくことです。

答えを見ながらでも良いので解いていきましょう。

簿記は「習うより慣れる」ことで解けるようになっていきます。

出題パターンを覚えれば正答率が上がっていきますから心配いりません。

日商簿記3級は半記述式問題

日商簿記3級は半記述式問題です。

完全な記述式問題ではありません。

例えば、

『A商店に商品 ¥ 100,000 を販売した。代金のうち ¥ 50,000 はすでに受け取っていた手付金と相殺

し、残額は掛けとした。

ア.未収入金 イ.仮受金 ウ.売上 エ.受取手形 オ.売掛金 カ.前受金』

という出題形式であり、

ア~カの勘定科目を選び、その勘定科目の記号と金額を解答用紙に記入します。

また、精算表であれば、

現金( )

受取手形( )

など金額を記述していかなければいけません。

完全な記述式ではないためまだ良いですが、半記述式でも難しく感じますね。

もし、出題が全て選択式であれば確率で当てることができる分、楽だったかもしれません。

簿記検定が簡単ではないと感じる点はこのような出題形式にもあるでしょう。

対策:ケアレスミスを極力なくそう

簿記試験の場合、考え方がわかったとしても途中の足し算で間違って正答を導き出せないということは良くあります。

そのため、普段から問題を解く際はケアレスミスを少なくするようにしましょう。

ケアレスミスは意識すれば減らすことができます。

もちろん人間である以上必ずミスはあるものですが、

できるだけ減らせれば、問題によっては最低限の得点を獲得することができます。

精算表などは、完全な解答ができなくても、途中が出来ていれば、部分配点の点数が入ります。

とはいえ、ミスはないに越したことはありません。

日頃から問題を解く際にケアレスミスをなくすよう意識しながら問題を解いていきましょう。

合格点が70点以上

日商簿記3級の試験の合格点は70点です。

実に7割の点数を取らなければ合格しないということに

難しさを感じますね。

また、日商簿記3級は大問が3つに分かれて満点が100点という形式で問題が出題されますが、

そのうち1問目の仕訳問題は45点です(3点×15問)。

つまり、仕訳問題に関しては1つ1つの配点が高い傾向にあります。

また、勘定科目の記載ミスや数字の記載ミスによる部分点などはありません。

一つのミスが致命的になりかねないのです。

対策:仕訳問題対策を行う

配点でいうと、1問目の仕訳問題が一番大きいです。

全配点の半分を占めているわけですから、

その部分に力を入れて対策をしていかなければ合格できないでしょう。

逆に言うと、大問1の出来が良ければ合格に大きく近づきます。

簿記といえば仕訳ですから、仕訳問題に力を入れていることは容易に想像できます。

教材をしっかり読み込み、過去問も繰り返し解くようにしましょう。

日商簿記3級が簡単って嘘?のまとめ

日商簿記3級について解説しました。

簡単と言っている人もいますが、そういう人たちは必ず勉強しています。

勉強した上で簡単と言っているのです。

そのため、しっかり対策を練らない人にとっては難しい試験に他なりません。

とはいえ、間違った勉強法さえしなければ独学でも十分に合格できる試験です。

正しい勉強法とは、

信頼できる教材を使って、繰り返し問題を解くことですね。

日商簿記1級を合格した筆者のオススメの教材は、

この2冊です。1冊1000円程度でお得です。

簿記3級の教材の中でも最も売上が良い書籍であり、

その理由がわかる作りになっています。

この2冊を繰り返し勉強すれば合格は近いでしょう。

日商簿記3級は決して簡単な試験ではありません。

とはいえ、必要以上に恐れる必要もありません。

繰り返し勉強すれば合格点をクリアできるでしょう。

皆さんが合格を、日商簿記3級を取得されることを祈っております。

コメント